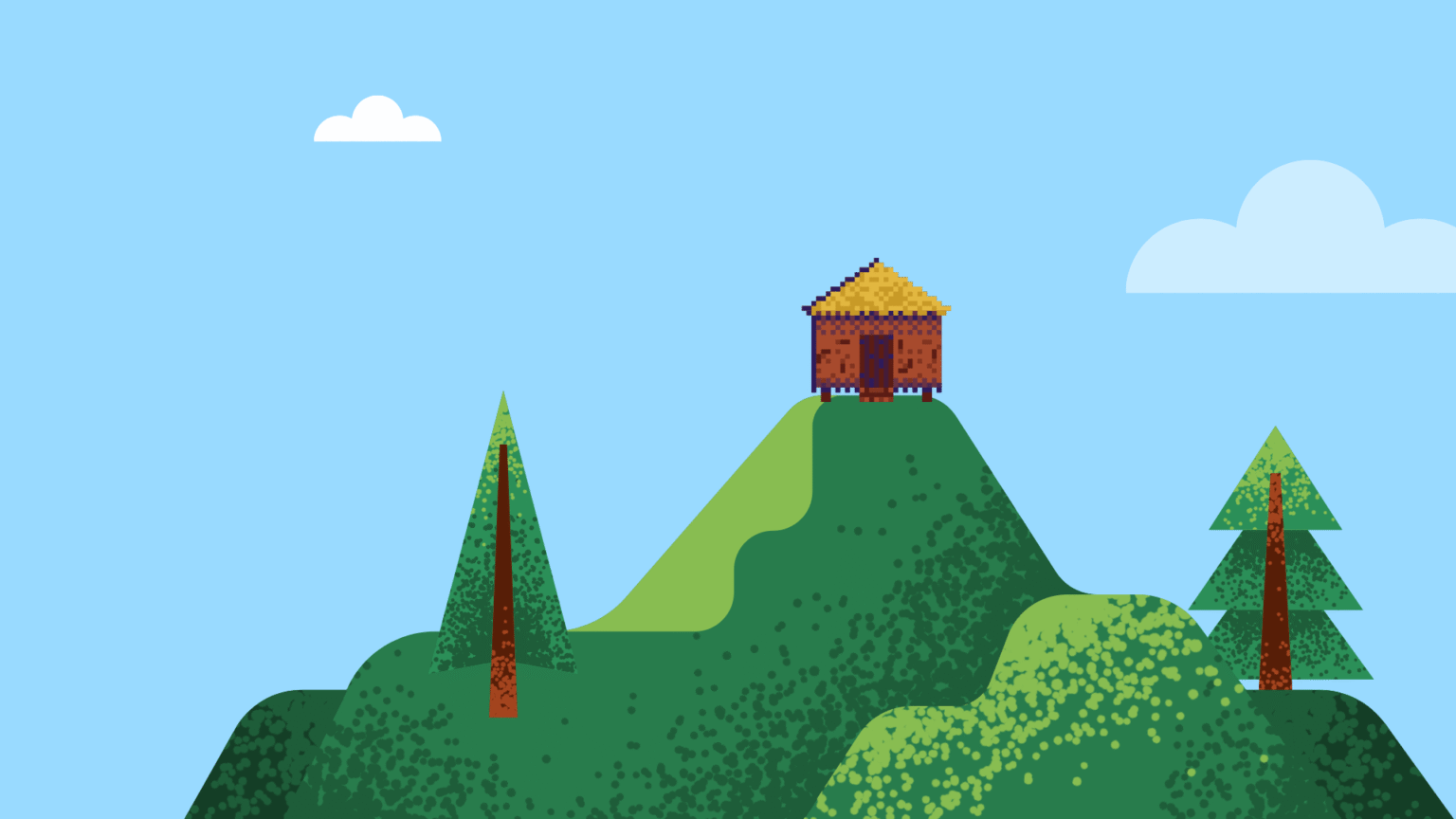

ある山のてっぺんに、一軒の小屋がありました。そこに住んでいるのは少年と、少年のおじいさんとお母さんの三人でした。

ここは元々、おじいさんとおばあさんが二人で暮らしていた小屋でした。少年とお母さんは山の下に住んでいましたが、今はわけあってお父さんにひとり留守番を頑張ってもらっています。

わけ、というのは少年にありました。学校でとても嫌なことがあり、「行きたくない」と口にするようになったのです。そこで、しばらく静養するために、お母さんが彼をおじいさんの小屋に連れて来たのでした。

少年はおじいさん達の仕事を手伝い、忙しくて構ってもらえない時は一人で山の東側を探検したりしていました。そこは木がびっしりと生い茂っており、とても居心地のいい場所でした。なぜなら静かで、周りには誰もいなかったからです。虫を捕まえたり美味しい果物を食べたりして、少年は学校にいた時よりずっと楽しい日々を過ごしていました。

そんなある日のことです。買い物をするために山の麓に向かったお母さんが、一人の男の子を連れて帰ってきました。少年と同い年で、でもかなりのっぽでした。彼も、ここにしばらくいるというのです。

少年はお母さんの陰に隠れましたが、のっぽくんは帽子を取り、ニコニコ笑って挨拶しました。

「一緒に遊ぼうよ。何したい?」

のっぽくんはいろんなゲームを挙げましたが、少年は全部に首を横に振りました。

「・・・どれもしたことない」

「じゃあ、駆けっこする? 先に小屋を三周した方が勝ち」

少年はお母さんに助けを求めましたが、お母さんは行ってらっしゃいと手を振っています。彼はしぶしぶ、のっぽくんと一緒に小屋の周りを駆けっこしました。

駆けっこの間、少年は穴ぼこや草をひょいひょいと避けて軽やかに走りました。一方ののっぽくんは姿勢を崩したり躓いたりを繰り返しました。少年がゴールした時、彼はちょうどばんざいの格好で転んだところでした。起き上がった彼の服には土や草がこびりついていました。

それでものっぽくんは「楽しかった」と笑って「またしよう」とも言いました。その後、彼は勉強をすると言ったので、少年はほっとしてお母さんの元に戻りました。

その後しばらくして夕食の時間になりました。

「運動したから、お腹がペコペコだよ」

のっぽくんは少年が作ったカレーライスをとてもうまそうに食べ、三回も「おかわり」と言いました。だから少年は三回目には「もう空っぽだよ」と鍋を見せてやらなければなりませんでした。

のっぽくんの食べっぷりをおじいさんとお母さんは笑い、のっぽくんも笑い、そして少年も笑っていました。その日の食卓はいつもより増して賑やかだったのです。

次の日、のっぽくんはまた少年を遊びに誘いました。

「また駆けっこする?」

「それより、もっと楽しいことがあるんだよ」

少年はもじもじしながら言い、その後「知りたい?」と少し心配そうに聞きました。のっぽくんは大きく頷きました。

「うん、知りたい!!」

そこで少年は、のっぽくんを連れて山の東側に向かいました。遠くから見ていたお母さんは驚きました。少年が、会ったばかりの子を自分だけの山に入れるなんて思いもよらないことだったからです。

少年は、のっぽくんに虫の取り方を教えたり、果物を取って食べさせてあげたりしました。のっぽくんは、少年が木から木へと飛び移るのを羨ましがったり、真似しようとして頭を打ったり、それで笑い転げたりしていました。それはとても賑やかな光景でした。のっぽくんは初めて見る何もかもを面白がり、少年はのっぽくんを楽しませるために色々な遊びを考えるのでした。

次の日も、そのまた次の日も二人は山の中で走り回って遊びました。のっぽくんの勉強が終わるや否や、少年がその手を引っ張って小屋を飛び出していくのでした。おじいさんとお母さんは、毎日のように泥だらけの服を洗い、破れたズボンを繕い、ニコニコ笑っていました。

そんなある日、少年はいつものようにのっぽくんと山の中にいました。一通り遊んで疲れたので二人して丈夫な木の枝に座っている時のことでした。

「僕、もうすぐ山を下りるんだ」

のっぽくんが急にそんなことを言い出したのです。

「休暇が終わって学校が始まるから家に帰らないと」

それからのっぽくんは学校のことをしゃべり始めました。学校がどんな面白い場所か、勉強は嫌だけれど色々なことが楽しみで、何より久しぶりに友達と会えるのが嬉しくて。

最後まで聞き終わらないうちに、少年は目を逸らし木から飛び降りました。「先帰る」そう言うなり彼は振り返らずに走って小屋に駆け込みました。

少年が一人で帰って来たことに、お母さんは驚きました。少年は久しぶりに、本当に久しぶりにお母さんの腰に縋りつきました。

「帰っちゃやだ。帰っちゃやだ。あの子を帰さないで」

お母さんは少年を慰めました。でもそのお願いには、あの子を困らせちゃだめと言うことしかできませんでした。

少年は部屋に駆け込み、わんわん泣きました。夕食の時間になっても降りてこず、だれが来ても部屋に入れようとしませんでした。

次の日、少年はのっぽくんと遊びませんでした。次の日も、その次の日も遊びませんでした。のっぽくんが誘っても断り、自分から話そうともしませんでした。

おじいさんとお母さんは悲しがりました。のっぽくんはひどく寂しそうで、もうおかわりを言わなくなりました。

少年はずっと部屋にいて、夜になると枕に顔をうずめて泣きました。のっぽくんがいなくなってしまうこと、自分じゃない他の子たちと遊ぶこと。それが彼にとってはひどく辛いことだったのです。

一日、また一日とそんなふうに過ぎて行きました。

そしてついに、のっぽくんが山を下りる日がやってきました。少年は部屋を出ようとしませんでしたが、おじいさんに呼ばれしぶしぶ見送りに行きました。すでにお母さんとのっぽくんは外に出ていました。のっぽくんは握手の手を差し出しましたが、少年はお母さんの後ろに隠れました。

「短い時間だったけど、君と一緒に居られて楽しかったよ。本当にありがとう」

のっぽくんは寂しそうに、それでも笑顔で言いました。荷物を背負い、帽子を被ったのっぽくんを見て少年はきゅっと口を引き結びました。

のっぽくんは背を向けて歩き出しました。しかし、彼はふと足を止めて振り返りました。

「あのね、ぼくね、学校に戻ったらスポーツクラブに入ろうと思うんだ」

のっぽくんは立ち止まったまま話し出しました。

「周りの子はよくスポーツしてたんだけど、実は僕、体を動かすのはあんまり好きじゃなかった。でも、ここにきてから大好きになったんだ。君と運動するのはすごく楽しかった」

のっぽくんは、少年のほうに一歩ずつ歩き始めました。

「君の運動神経なら、どんなスポーツでも花形だ。絶対に活躍できるしみんなも喜ぶ」

のっぽくんは今度こそはと手を差し出しました。

「卒業はまだまだ先だ。それまでずっと待ってるから、いつか山を下りて来てほしい」

お母さんは少年の背中を押しました。

「僕、君とスポーツがしたい。ううん、それだけじゃない。毎日遊びたいんだ」

「僕もだ」

のっぽ君が来るより早く、少年は飛び出して彼の手を取っていました。少年はもう、のっぽくんから目を逸らしたりはしませんでした。

「絶対に行く、絶対に行く。だから待ってて」

少年は泣きながらのっぽくんの手をぎゅっと握りました。のっぽくんも頷いて手を握り返しました。お母さんとおじいさんはその様子をじっと見守っていました。

ーー

その日の夜から、少年はまた自分の部屋に引きこもるようになりました。一度お母さんが心配して中を覗いたところ、彼は教科書を顔をうずめて眠っていました。

安心したのもつかの間、今度は息子の方が部屋に押しかけてくるようになります。

「準備はまだなの? 早く学校に行きたいな」

山を下りるまで、お母さんは何度も何度も急かされる羽目になったのでした。

コメント